ARCE ROSS, German, « Lacan et le réel du sexe », Nouvelle psychopathologie et psychanalyse, PsychanalyseVideoBlog.com, Paris, 2025

Lacan et le réel du sexe

Résumé

Dès le milieu des années 1960, Lacan commence à avancer ses arguments pour contrer l’idéologie à la base de la théorie du genre, ou genrisme (selon mon appellation), en situant comme problème crucial de la psychanalyse ce qu’il considère le réel du sexe.

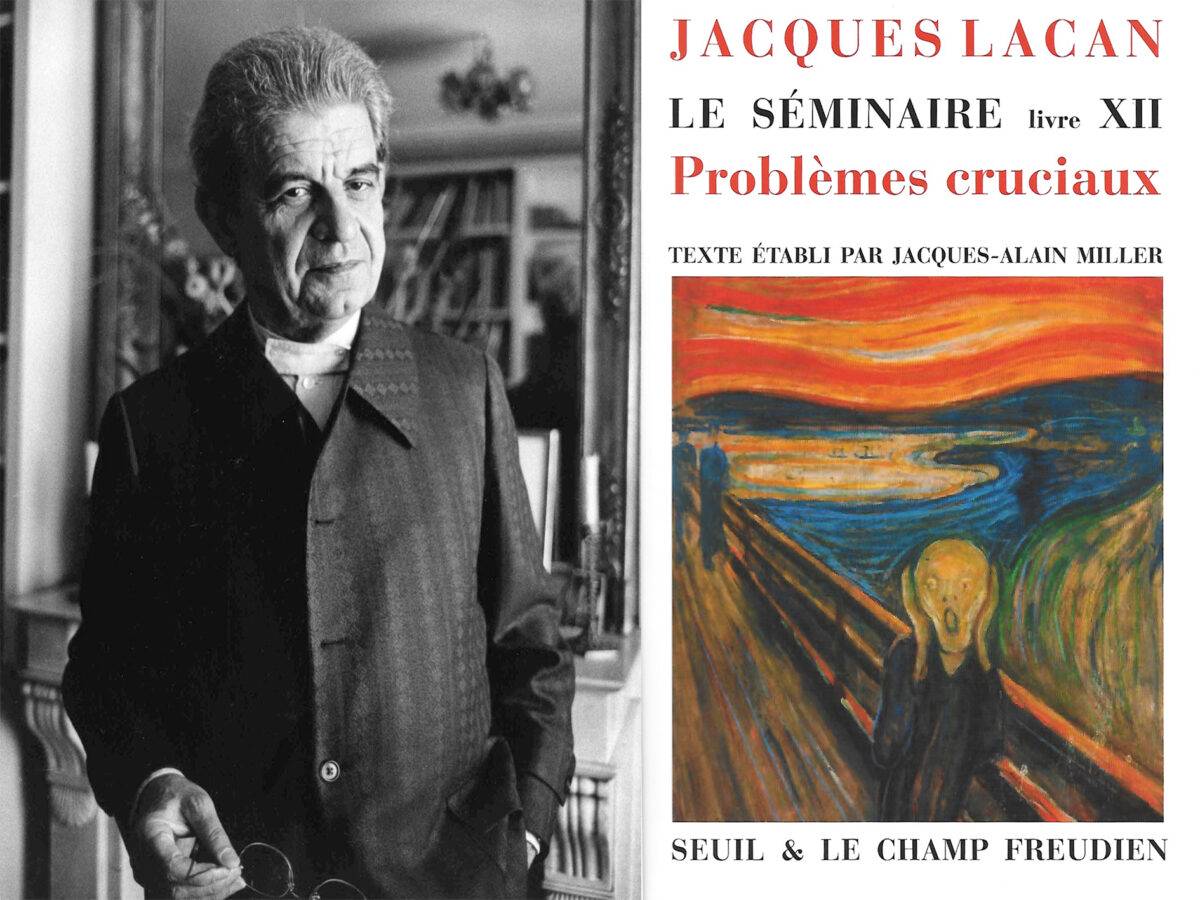

En effet, dans son séminaire sur les Problèmes cruciaux pour la psychanalyse, Lacan évoque sa thèse sur le réel du sexe comme étant une composition dyadique ou binaire et qui a à voir avec un indépassable et transmissible réel hétérosexué. Ceci veut absolument dire que toute sexualité, toute sexuation, tout sexuel et tout sexe ne peuvent être, ne peuvent avoir une présence, ne peuvent exister qu’en tant qu’appartenant à l’hétéro. Voici ce qu’il dit à ce sujet.

« L’être du corps nous renvoie toujours à l’essence absente du corps. En tant que la bisexualité est liée à la mort, l’existence d’une espèce animale comme bisexuée isole, comme vivant dans le corps, ce qui ne meurt pas. Il s’ensuit que le corps, avant d’être ce qui passe par les filets de la reproduction sexuée et qui meurt, est quelque chose qui subsiste dans une dévoration fondamentale, qui va de l’être à l’être. Le terme même d’instinct de vie n’a pas d’autre sens que d’instituer dans le réel la transmission d’une libido en elle-même immortelle » (Lacan, 1964-1965, p. 179).

Nous allons faire un commentaire sur cette double problématique du réel du sexe et de la transmission d’une libido hétérosexuée immortelle.

Un réel hétérosexué

Attention ! Ne vous méprenez pas : malgré le ton à peine équivoque, la phrase qui dit que « la bisexualité est liée à la mort » ne fait pas référence — à ce moment-là de l’enseignement lacanien —, à la pratique de la sexualité, c’est-à-dire que cela ne fait pas référence à la relation alternée d’un sujet avec des hommes et des femmes, mais bien au fait que le réel du sexe a une existence bisexuée ou plutôt hétérosexuée. Qu’est-ce que cela veut dire ?

En 1964-1965, dans son Séminaire XII, sur les Problèmes cruciaux pour la psychanalyse, Lacan tient à introduire la question du réel comme impossible, comme un impossible qui se refuse au savoir. Lors de la dernière partie de ce séminaire — bien avant D’un Discours qui ne serait pas du semblant et Ou pire, séminaires où il reprend cette question pour rejeter clairement la théorie du genre —, Lacan insiste sur le fait que le réel du sexe est double, dyadique, bipolaire, binaire. Pourquoi ? Parce que, pour Lacan, le réel du sexe implique la différence sexuelle composée du chiffre 2, à savoir les deux versions möbiennes de cette même surface, le masculin et le féminin.

Ainsi, Lacan affirme qu’à la « racine de toute dyade, il y a la dyade sexuelle, le masculin et le féminin » (p. 278) ; « nous accédons à ce réel [du sexe] par cette fonction de la dyade » (p. 316) ; « le 2, le Zwei [est le chiffre] de l’être sexué » (p. 324) ; « la bipolarité encore irrésolue qui émane du sexe » (p. 325). Et c’est quoi le 2, c’est quoi le Zwei, la dyade, la bipolarité, la binarité du réel du sexe ? Eh bien, cette composition double est celle du réel du sexe « dans son essence de différence radicale » (p. 288), à savoir la différence sexuelle homme-femme, un réel hétérosexué.

Cette phrase de Lacan, en 1964-1965, veut donc dire que l’existence bisexuée, ou plutôt hétérosexuée, du réel du sexe — en ce sens qu’il est composé d’hommes et de femmes, ou plus précisément d’un vecteur qui va du masculin vers le féminin — en produisant la potentialité du vivant dans le corps, permet donc la transmission de ce qui ne meurt pas, la libido. En effet, si ce que l’être produit par la reproduction sexuée est le corps qui meurt, il a paradoxalement pourtant la potentialité malgré tout de transmettre également ce qui ne meurt pas. Et nous savons évidemment que cette transmission de la libido ne peut être réalisée que par la conjonction libidinale elle-même, soit entre les deux parties qui appartiennent au réel du sexe, l’homme et la femme.

Le Corps et la libido

De cela se déduit que, selon Lacan, l’attirance libidinale — même celle primaire, qui se présente comme une incorporation de l’Autre, l’attirance de l’homme pour la femme, aussi bien que celle de la femme pour l’homme —, est ce qui ne meurt pas. Et c’est pour bien affirmer que ce point est un constat du réel du sexe que Lacan tient à ajouter ce qui suit. « Ce n’est point là philosophie, ni croyance, que je prêche, c’est articulation de ce que Freud nous apporte en mettant l’incorporation à l’origine de tout ce qu’il a à dire de l’identification » (Lacan, 1964-1965, p. 179).

N’oublions pas que, tant pour Freud que pour Lacan, la nature foncière du corps — qui ne se résorbe pas dans le biologique mais qui demeure être du réel —, est bien la libido, celle qui ne meurt pas et qui se joue, ajoutons, entre le masculin et le féminin. Et, pour revenir au léger équivoque du départ, nous pouvons facilement déduire que toute libido ayant été détournée de son cours foncièrement naturel allant du masculin vers le féminin et qui irait, par un forçage du vécu, d’un homme vers un autre homme ou d’une femme vers une autre femme, ne comporterait dans le réel du corps que ce qui meurt, ce qui ne peut pas se transmettre.

Le masculin n’a-t-il pas dessein à incorporer, à dévorer même, le féminin ? D’y parvenir, ce serait toutefois tuer la cause de son désir et la condition de son amour. Mais, demeurant impossible, comme tout réel, ce dessein est alors continuellement et libidinalement propulsé vers ce qui lui échappe et qui ne cesse de le lui échapper.

Notons que, pour Lacan, en ce moment de son enseignement, le corps est la libido. Et, si le corps est sexué comme la libido, ce qui se transmet toujours et qui reste immortel est le Zwei, le 2 de la différence sexuelle, laquelle se situe aussi bien dans le réel de la libido que dans le réel du corps sexué.

Lacan contre le genre

Plus tard, dans ses séminaires D’un Discours qui ne serait pas du semblant (1971) et Ou pire (1971-1972), Lacan reprend cette question en l’approfondissant pour rejeter radicalement l’idéologie du genre ainsi que toute velléité de relier la psychanalyse au genrisme galopant. Cependant, déjà en 1964-1965, Lacan tient à situer le genre dans la seule présence signifiante. Il affirme que « la présence du genre comme corrélative de l’opposition signifiante [par exemple, « le » fauteuil et « la » chaise] souligne justement la distinction du genre et du sexe » (Lacan, 1964-1965, p. 278). C’est-à-dire que Lacan tient, déjà en ces années-là, à montrer que le genre ne peut être que signifiant ou grammatical, c’est-à-dire qu’il n’est qu’un pur phénomène de langue lequel ne peut pas être confondu avec le réel du sexe.

Pour mieux accompagner les développements de Lacan sur ces sujets — en lien avec les recherches récentes que j’effectue sur le réel du sexe, sur le réel de la sexuation, le réel du sexuel et le réel de la sexualité —, on peut consulter mon dernier livre, Genrisme et jouissance transidentitaire (Arce Ross, 2024).

German ARCE ROSS. Paris, le 28 avril 2025

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.